当クリニックでは、肝疾患に関する専門医による診療を行っています。

肝臓内科では、B型およびC型ウイルス性肝炎、脂肪肝、慢性肝炎、肝硬変、アルコール性肝障害、肝癌、また肝臓と関連性の高い胆のうや膵臓の病気についての専門的な診療、検査、治療、相談をお受けしています。

脂肪肝について

「かくれ脂肪肝」あなたは大丈夫?

脂肪肝と聞くと、メタボ体型の中年のおじさんをイメージしますが、最近はやせた男性や、スマートな女性、15-25歳の若年層にも「かくれ脂肪肝」が多く認められるようになってきました。

NHK特集の「かくれ脂肪肝」(2019.3.26火放送)で電話回答による無症状の245,797人中約27%もの人が脂肪肝の危険性が高いと判定されました。

あなたは大丈夫ですか?

次の7つの質問に答え、総得点によるリスクを判定して下さい。

- Q1 夜食を食べる?(寝る前2時間以内の食事・夕食を含む)

- 毎日食べる(3点)、ときどき食べる(2点)、食べない(0点)

- Q2 通勤や買物などの移動に車を使う?

- ほとんど車(2点)、ときどき車(1点)、使わない(0点)

- Q3 ジュースなどの甘い飲み物を飲む?

- 毎日飲む(3点)、週に1回は飲む(1点)、ほとんど飲まない(0点)

- Q4 20歳のときに比べて10kg以上太った?

- 太った(2点)、太っていない(0点)

- Q5 タンパク質が多く含まれる食品を食べている?

- ほとんど食べない(2点)、あまり食べない(1点)、よく食べる(0点)

- Q6 平均睡眠時間は?

- 6時間未満(1点)、6時間以上(0点)

- Q7 多量のお酒を飲む頻度は?

- ほぼ毎日(8点)、週3回程度(3点)、週1回程度(1点)、多量には飲まない(0点)

多量の目安 日本酒3合、ビール1500mℓ、ワインボトル1本、焼酎300mℓ

さて、あなたの総得点は?

5点以下 低リスク 50.2%

6-7点 中リスク 22.8%

8点以上 高リスク 27.0%

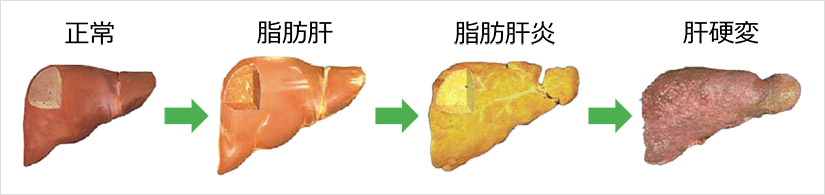

脂肪肝は原因により、アルコール性、非アルコール性などと分類され、さらに病態の重症度により単純性脂肪肝、脂肪性肝障害、脂肪性肝炎と診断されます。重症化すると肝硬変に至る危険性があります。

検査は、腹部超音波検査と血液検査です。脂肪の蓄積と肝線維化の程度、肝硬度を判定し、肝障害や脂質異常症および糖尿病の有無などを調べます。

治療はやはり食事と運動が主体で障害の程度により栄養指導や薬物療法が必要になります。「かくれ脂肪肝」で中リスク以上の方はまず受診して下さい。

腹部超音波検査による脂肪肝の診断

腹部超音波検査による脂肪肝の診断は、肝臓と腎臓のエコー輝度の差による肝腎コントラストの有無と肝臓内部の脈管系の描出、肝臓深部のエコー輝度の減衰などにより、軽度、中等度および高度と判定します。

「痩せ型」脂肪肝

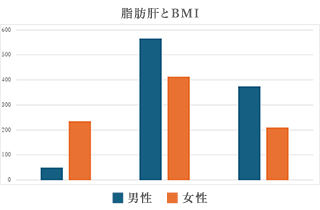

脂肪肝と聞くと「メタボ」のイメージがありますが、最近はBMIが25以下の肥満ではない脂肪肝が増えています。当院で調べた1847例の非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)で右図のように男性614例(62.1%)、女性648例(75.5%)と全体の半数以上がBMIが25以下の脂肪肝でした。特にBMIが20以下の「痩せ型」は男性49例(9.9%)に比して女性は236例(25.5%)と非常に多く、実に女性の4人に1人が「痩せ型」脂肪肝でした。

飲酒も多く、太った脂肪肝は容易に想像でき、治療も飲酒と食事の制限、運動促進で改善することが多い。しかし、飲酒量も少なく、非肥満特に「痩せ型」脂肪肝の原因は「メタボ型」とは反対に栄養不足による脂肪肝です。不規則な食事や不適切なダイエットなどの原因もありますが、多くは夕食の時間が遅く、昼食の量も少なく活動量に対するエネルギー不足の状態が長く続くと、遅い夕食を中性脂肪として肝細胞に蓄えることでエネルギー不足に対処するシステムが活性化することで脂肪肝が悪化します。溜まった中性脂肪はコレステロールにしてエネルギーになるため、食べるのが速くて夕食の量が多いとコレステロールも多くなり、肝臓に溜まった中性脂肪が使われなくなります。そして処理する肝細胞の負担が多くなり肝炎を起こすため肝線維化が出現する「脂肪肝炎」になってしまいます。

このように「飢餓状態」と「メタボ状態」のハイブリッド型が「痩せ型」脂肪肝になる原因と考えられています。脂肪肝では満腹になる時間が長くなるため食べ過ぎる傾向があります。夕食が遅いときは、先ずはゆっくりと食べることで過剰な食事量にならないよう注意して下さい。